2025.01.18

乳歯の歯並びが悪い時の対策方法

こんにちは!安岡デンタルオフィス梅田です。

今回は、お子さんの歯並びについてのお話です。

親御さんの中には、乳歯の段階から歯並びを気にされる方も少なくありません。

「乳歯の時点で歯並びが悪いと、永久歯の歯並びにも影響するのでは?」と不安を抱く方もいらっしゃるでしょう。

この記事を読むことで、乳歯の歯並びの問題点や原因、対策、そして治療法について理解を深めることができます。

お子さんの歯並びについて不安を感じている親御さんは、ぜひ最後まで読んでみてください!

乳歯の歯並びが悪いと感じたら知っておきたいこと

お子さんの乳歯の段階から、歯並びが気になる親御さんは多いのではないでしょうか。

前提として乳歯は永久歯への生え替わりの基礎となるため、乳歯の歯並びが将来的な永久歯の歯列に影響を及ぼすことがあります。

そのため、乳歯の段階で歯並びが乱れるリスクを知り、適切な対策を取ることで、お子さんの健やかな成長をサポートできます。

ここでは、乳歯の歯並びに関する重要なポイントを詳しく解説します。

乳歯の歯並びで気になるポイントは?

お子さんの歯が生え始めると、その生え方や歯並びが気になるものです。

例えば、歯が斜めに生えている、ハの字になっている、隙間が大きいなど、さまざまな症状が見られることがあります。

こうした歯並びが正常な成長の一部なのか、それとも治療が必要なのか、親としては心配になってしまうことでしょう。

以下では、具体的な歯並びごとのケースを見ていきましょう。

乳歯の前歯が斜めやハの字に生えている場合

お子さんの前歯が斜めに生えていたり、ハの字のように開いて生えていたりする場合、将来的な歯並びに影響が出るのではと不安になるかもしれません。

とはいえ、乳歯が斜めやハの字に生えていても、必ずしも問題があるとは限りません。乳歯は顎の成長に伴い位置を調整することが多く、一時的な現象である場合もあります。

また、永久歯が生えるスペースを確保するために、乳歯の間に隙間ができることも正常な発育の一部です。

しかし、一方で永久歯への生え替わり時期になっても歯並びの乱れが続く場合は注意が必要です。

生え変わり時期になっても改善が見られない歯並びの乱れは、今後生えてくる永久歯に影響を及ぼすかもしれません。

特に、歯が重なって生えてくる「叢生(そうせい)」の状態になることもあります。定期的に歯科検診を受け、お子さんの歯の成長を専門家にチェックしてもらうことが大切です。

乳歯の歯並びが受け口やしゃくれの場合

お子さんの歯が受け口(下顎が上顎より前に出ている状態)やしゃくれの場合、噛み合わせだけでなく顎の骨格にも要因がある可能性があります。

受け口は、骨格起因の問題であることも多く、骨が柔らかい幼少期に治療をすることが推奨されています。

早期に治療を開始することで、正常な噛み合わせと顎の成長を促すことが可能です。

一般的に受け口の治療は、3歳から6歳の間に治療を始めると効果的とされています。

受け口が疑われる場合は、早めに歯科医に相談しましょう。

乳歯のすきっ歯は治療が必要?

乳歯の間に隙間がある「すきっ歯」は、多くの親御さんが気にされるポイントです。

そんな悩みの種になりがちなすきっ歯ですが、実は正常な成長の過程であることが多いです。

永久歯は乳歯よりも大きいため、そのスペースを確保するために乳歯の間に隙間ができることがあります。

これは「発育空隙」と呼ばれ、健康な成長の証でもあります。

一方、永久歯に生え替わった後も隙間が目立つ場合は、「空隙歯列(くうげきしれつ)」と呼ばれる状態かもしれません。

この場合、矯正治療によって隙間を改善する必要があります。

空撃歯列の原因としては、顎の大きさと歯のサイズの不均衡や、癖によるものなどが考えられます。

専門家に診断してもらい、適切な治療法を検討しましょう。

矯正治療が必要な乳歯の歯並びの種類

乳歯の歯並びが次のような状態の場合、早めの矯正治療が推奨されます。

お子さんのお口を見て、気になる状態があった場合には小児歯科に対応している歯科医院で治療を検討していきましょう。

反対咬合(受け口)— 下の前歯が前に出ている

反対咬合は、下顎が上顎よりも前に出ている状態で、咬み合わせや発音に影響を及ぼします。

冒頭でも紹介しましたが、反対咬合(受け口)の治療は、早い段階で行うことが推奨されています。

理由としては、骨が出来上がってしまった大人の矯正ではなかなか改善が見られず、骨を切る処置が必要になるなど負担の大きな治療になる可能性があるためです。

反対咬合の治療では、顎の成長をコントロールする装置を使うことがあります。

この治療は小児矯正の時代にしか使えないため、治療のタイミングをしっかりと考えましょう。

開咬 — 前歯が噛み合わない状態

開咬は、上下の前歯が噛み合わず、食べ物を噛み切れない状態です。

開咬は、上下の前歯が噛み合わず、食べ物を噛み切れない状態です。

指しゃぶりや舌の癖が原因となることが多く、筋機能療法(MFT)で改善を図ります。

MFTは小児矯正特有の治療で、お口周りの筋肉を正しく発達させるのに欠かせない治療方法です。

併せて指しゃぶりや爪噛みといった口腔習癖を改善することが開咬の治療の第一歩となります。

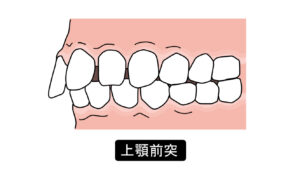

上顎前突(出っ歯)— 前歯が前に突出している

上顎前突は、上の前歯が大きく前に出ている状態です。

上顎前突は、上の前歯が大きく前に出ている状態です。

見た目だけでなく、口呼吸や発音にも影響を及ぼすことがあります。

上顎前突は日本人に多く見られる不正咬合の一つと言われており、矯正治療で改善する方も多い歯並びです。

お子さんの治療では、ワイヤーやマウスピースの他に、ヘッドギアなどの装置を使って治療します。

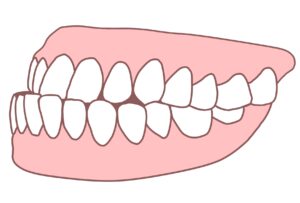

叢生(乱ぐい歯)— 歯が重なり合っている

叢生は、歯が重なって生えている状態で、歯磨きが難しく虫歯や歯周病のリスクが高まります。

叢生は、歯が重なって生えている状態で、歯磨きが難しく虫歯や歯周病のリスクが高まります。

日本人に最も多い不正咬合で、症状は人によってさまざまです。

原因は、永久歯に対して顎のスペースが不足していることなどが挙げられます。

小児矯正では、顎の拡大装置を使い、永久歯の並ぶスペースを作っていくことが一般的です。

成人矯正になると、抜歯によるスペース確保で対応することもあります。

乳歯の歯並びが悪くなる原因は遺伝?環境?

「子供の歯並びが悪いのは親からの遺伝?」とお悩みの親御さんは少なくありません。

確かに歯並びは顎の骨格にも左右されるため、両親が不正咬合の場合、子どもも同じような歯並びになる可能性は高くなると言われています。

しかし、歯並びの悪さは、遺伝だけでなく生活習慣や癖も大きく影響します。

遺伝的要因とその影響について

親から受け継ぐ顎の大きさや歯のサイズが、不正咬合の原因となることがあります。

例えば、顎が小さいのに歯が大きい場合、歯が重なって生えることがあります。

叢生の多くは、こうした顎のサイズと歯のバランスが取れていないことが要因です。

生活習慣や癖が歯並びに与える影響

歯並びの乱れには遺伝などの先天的要因もありますが、多くの場合は後天的要因が問題視されています。

例えば指しゃぶり、口呼吸、頬杖などの癖は、歯並びや顎の成長に悪影響を及ぼします。

これらの習慣を早めに改善することで、歯並びの悪化を防ぐことができます。

乳歯の歯並びに関するよくある質問

次に、実際にお子さんの歯並びに悩む親御さんから多く寄せられる質問をピックアップして紹介していきます。

永久歯が斜めに生えてきたけど、このままで大丈夫?

初めの永久歯が斜めに生えてくる場合、隣の歯がまだ生えていないと、一時的に斜めになることがあります。

隣の歯が生えそろうにつれてバランスが取れてくるのが一般的ですが、それでも斜めの状態が続く場合は、歯列不正の可能性があるため、歯科医院に相談しましょう。

前歯がハの字に生えてきたら、どうすればいい?

前歯がハの字に生えてくるのは、乳歯から永久歯への生え替わり時期に見られることがあります。

多くの場合、自然に改善されますが、心配な場合は専門家に診てもらうと安心です。

乳歯の歯並びが悪いと永久歯も影響を受ける?

乳歯の歯並びが悪いと、永久歯の生え方にも影響を及ぼす可能性があります。

乳歯が早期に抜けたり、位置がずれたりしていると、永久歯が正しい位置に生えにくくなります。

乳歯の歯並びを良くするための治療法

乳歯の歯並びを改善するためには、さまざまな治療法があります。

お子さんの成長段階や年齢、歯並びに合わせて適切な治療を選びましょう。

マウスピース矯正の効果と特徴

透明なマウスピースを使って歯を動かす方法で、取り外しが可能です。

見た目に目立たず、食事や歯磨きの際に取り外せるため、衛生的です。

永久歯が生え揃ったお子様の場合、マウスピース矯正での歯並び改善が行えますので、気になる歯並びは早めに改善してあげましょう。

筋機能療法(MFT)で改善できること

筋機能療法は、舌や口周りの筋肉の使い方を訓練することで、歯並びや咬み合わせを改善します。

低年齢から行える矯正の取り組みで、指しゃぶりや口呼吸などの癖を治すのにも効果的です。

床矯正(しょうきょうせい)のメリット

床矯正は、取り外し可能な装置を使って顎の幅を広げ、歯が正しく並ぶスペースを確保します。

基本的には乳歯から永久歯に生え変わるまでの成長期のお子さんに適した方法で、負担が少ないのが特徴です。

バイオネーターで顎の成長をサポート

バイオネーターは、口の中に装着する装置で、下顎の成長を促進します。受け口の治療に効果的で、成長期に使用することで顎の位置を正しく導きます。

乳歯の歯並びを悪化させないための対策と習慣

歯並びの悪化は、普段の生活のふとした癖が原因で進行する可能性があります。

日常生活での習慣や癖を見直すことで、乳歯の歯並びの悪化を防ぐことができます。

指しゃぶりをやめる方法とその重要性

指しゃぶりは、お子さんの口腔習癖で最もメジャーなものと言っても過言ではないでしょう。

3歳以降の指しゃぶりは、前歯の開咬や出っ歯の原因となります。

お子さんが安心できる環境を作り、指しゃぶりをしないように注意しましょう。

うつ伏せ寝が歯並びに与える影響を知る

うつ伏せ寝は、顎に圧力がかかり、歯並びや顎の成長に影響を及ぼします。

仰向けや横向きで寝る習慣をつけることで、リスクを軽減できます。

なお、横向きで寝る場合は、同じ方向ばかりにならないように注意してあげてください。

頬杖をつかない習慣づけのコツ

頬杖は、顎の片側に負担をかけ、歯並びのズレを引き起こすことがあります。

姿勢を正すことや、座る際の椅子や机の高さを調整することで、頬杖をつかない環境を整えましょう。

よく噛んで食べることで得られる効果

よく噛むことで顎の発達が促進され、正しい歯並びの形成につながります。

固い食べ物を取り入れ、食事の時間をゆっくり取ることで、噛む回数を増やしましょう。

口呼吸を改善するためのポイント

口呼吸は、歯並びだけでなく口腔内の健康にも影響を及ぼします。

鼻呼吸を促すために、アレルギーや鼻炎の治療を行い、寝るときの姿勢にも気を配りましょう。

正しい姿勢が歯並びに与える影響とは

姿勢が悪いと、顎や首の筋肉に負担がかかり、歯並びや咬み合わせに影響します。

背筋を伸ばし、正しい姿勢を保つ習慣を身につけることが大切です。

まとめ:乳歯の歯並びが気になったら早めに相談を

乳歯の歯並びは、将来の口腔健康に大きく影響を与えます。

一方で、幼少期の不正咬合は成長するにつれて自然に改善されるものも多くあります。

まずは歯科医院で歯並びのチェックを受けながら、必要に応じた取り組みを行っていくようにしましょう。

早めに問題を発見し、適切な対策や治療を行うことで、お子さんの健やかな成長をサポートできます。

また、日常生活の習慣にも注意を払い、歯並びの悪化を防ぎましょう。

本記事をお読みいただきありがとうございます。

何かご不明な点や、お悩みがございましたら、安岡デンタルオフィス梅田にお気軽にご相談ください。